如何防止人脸识别技术滥用:守护隐私的必要之举

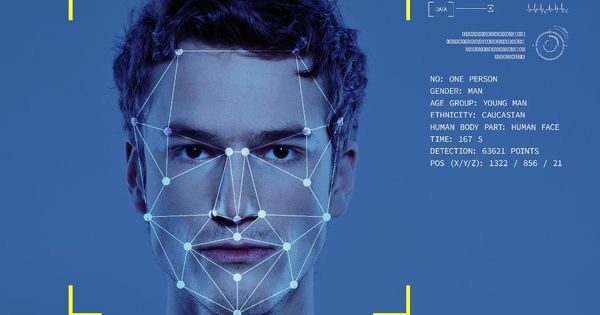

科技的飞速发展,人脸识别技术已经无处不在,从手机解锁到机场安检,从智能支付到安防监控,它的应用越来越广泛。伴随而来的却是人脸数据泄露、隐私侵犯等问题。为了防止人脸识别技术滥用,我们需要从多个方面入手,保护个人隐私和社会安全。

1. 限制人脸数据采集:先决条件是授权

想象一下,你在商场走动,突然发现自己脸上的数据被商家用来分析消费习惯。更严重的是,未经授权的情况下,你的面部数据被用于人脸识别系统进行跟踪。这种情况并非假设,某些商家和公共场所可能会在未经你同意的情况下采集你的面部数据。

防止方法:政府和企业需要加强立法,确保所有的面部数据采集必须经过用户明确同意。比如,手机APP在启用人脸识别功能时,应该弹出明确的授权框,且用户有权随时撤销授权,删除存储的面部数据。

2. 加强数据加密:保障信息安全

人脸数据遭到泄露,后果可能是灾难性的——毕竟,脸部特征无法像密码那样重置。2019年,美国某个社交媒体平台的用户数据就曾因安全漏洞遭到大规模泄露,用户的面部特征图像被黑客获取并流传在网络上。

防止方法:解决这个问题的关键是加密。所有的面部数据无论在采集、存储还是传输过程中,都应当采用高强度加密技术进行保护。比如,通过“本地化存储”方式,将面部识别数据仅保存在用户设备上,而不是上传至云端,以降低数据泄露的风险。

3. 设置透明的使用场景:控制技术应用

我们经常看到一些城市通过公共监控系统进行人脸识别,这虽然有助于打击犯罪,但同时也容易成为监控过度的工具。这种技术滥用,个人的隐私和自由可能会被侵犯。比如,2018年,某个国家的街头监控系统被用来无差别地追踪民众的活动,很多人对这种“大规模监控”表示担忧。

防止方法:为了避免此类情况,技术的使用需要透明和合规。比如,政府和企业应当明确界定人脸识别的适用范围,限制其仅应用于合法、必要的场合。要设立监督机制,确保数据不被滥用,并定期向公众公开数据使用情况。

4. 使用面部识别替代方案:创新技术护航隐私

一些新兴的技术正为传统的人脸识别提供替代方案。例如,使用行为生物识别(如走路姿态、键盘敲击模式等)来识别身份,或者采用动态密码生成技术代替静态的面部数据存储。

防止方法:企业和研发机构应加大投入,研究创新的隐私保护技术,推动社会从过度依赖人脸识别走向更加安全、合理的技术解决方案。

人脸识别技术无疑为社会带来了许多便利,但同时也带来了隐私保护的挑战。通过加强数据保护、明确使用范围和推广替代技术,我们可以确保这项技术在为社会提供安全保障的不侵犯每个人的隐私。让我们共同努力,在享受科技成果的也保护好我们的“面子”!